委員会活動

看護部は病院全体の委員会はもとより、看護部独自の委員会活動も活発に行っています。

各委員会の活動内容を紹介します。

教育委員会

看護部教育基本方針

教育理念

柔軟な感性と社会人としての自立性を身につけ、科学的な看護を実践できる人材を育成する。

教育目標

- 患者を擁護し、患者中心のケアを実践できる看護師の育成

- 看護の根拠を追求し、実践できる看護師の育成

- 地域住民のライフサポートができる看護師の育成

クリニカルラダー(臨床看護実践能力習得段階)システム

クリニカルラダーシステムとは

看護実践能力の評価基準を示したもので、患者さんの直接的なケアを行う看護職の能力を評価し、認め、育成と能力に見合った支援を行うためのシステムです。

クリニカルラダーシステムのねらい

看護サービスの質向上及び、看護職の人材育成による看護職の士気高揚と看護組織の活性化を図るものです。

クリニカルラダーシステムの習得段階と定義

- ラダーⅠ-1

1年目:新人看護師(新卒、既卒者含む)行動 - ラダーⅠ-2

2年目:初心者、及びローテーション直後のナース行動。看護実践でマニュアル - ラダーⅠ-3、4

3~4年目の行動

- ラダーⅡ

経験に基づいて何が重要であるかを確認でき、受け持ち看護師として日常の看護業務が自立して実践できる。また、日々のリーダーとしての役割が果たせる。

- ラダーⅢ

経験に基づいて状況を全体として把握し、長期的見通しができる。また、日々のリーダーとして自立した実践ができ、管理リーダーの役割が果たせる。

- ラダーⅣ

わずかな手がかりで状況を直感的に把握し、問題領域に的を絞ることができる。長期的展望に立った看護が展開できる。看護ケアにおいて看護の立場でリーダーシップが発揮できチームリーダーとして自立している。

ラダーⅠ-1 新人看護師研修

4月から約1年間をかけて新人看護師研修を行っています。

既卒者は希望受講としており、新人と同じように手厚くサポートを行っています。

一部を紹介します!

【4月】注射・採血

【4月】吸引

(鼻腔・口腔・気管切開部)

【5月】経管栄養患者の介助と観察

【5月】安全な移動・移送の介助

院外から新人の参加も受け付けています(公開講座)

【8月】急変時の対応

(院外新人への公開あり)

【8月】気管内挿管介助

【9月】人工呼吸器の取り扱い

【9月】口腔ケア

(院外新人への公開あり)

【10月】フィジカルアセスメント研修(応用編)

(院外新人への公開あり)

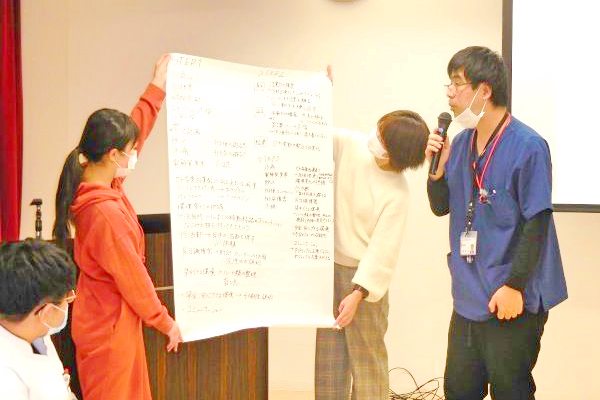

【11・12月】多重課題:SBARにて

Dr.へ報告をしている様子

【11・12月】緩和ケア:事例検討の様子(院外新人への公開あり)

【3月】新人看護師研修卒業

ナラティブ発表会を終え、新人看護

師研修を終了しました!

(後列はプリセプター)

ローテーション研修もあります。自部署では経験できないことを他部署と調整し、経験できるようにしていますよ!

新人ナースの声

最初は緊張と戸惑いの日々でしたが、プリセプターや先輩の指導ややさしい声かけで職場の環境にも慣れることができました。

また、新人研修が充実しており、技術・知識の向上、自信にもなりました。看護師としてのやりがいを感じています!

学校で学んだことの振り返りや実技の訓練、他職種との関わり方など、1年間を通して学ぶことができ、とても充実した新人研修でした。看護部1年目で何もかも初めてですごく不安でしたが、新人研修を通してたくさんのことを学び習得することができました!

新人研修を通して、基礎的な知識・技術を学ぶことができました。

また、同期との意見交換ができる場でもあり、私にとって有意義なものでした!

この1年、研修を通して看護師としての技術面だけでなく、他職種の役割など幅広く学ぶことができました。日々の業務の中で、研修で学んだことを活かせるような機会が多く「基本」を大事にしていきたいと思います。

他にもたくさんの研修があります。現場でも教育体制を整え、新人看護師を育てています。

たくさんの先輩たちが見守っていますよ!

ラダーⅡ

プリセプター準備教育

4〜5年目事例発表会

ラダーⅢ

中堅者実践研究発表会

- より良い育児支援に向けて母乳外来の改善のための取り組み

- 看護記録漏れに対するチェック体制確立を目指して

- CKD-MBDの患者指導向上への取り組み

- 協働意識向上への取り組み〜急変時シミュレーション開催から学ぶ〜

ラダーⅣ

看護研究発表会

第21回看護部院内研究発表会

演題

- 内服管理指導に関する判断基準と指導方法の統一

- 心不全手帳の有効な運用マニュアルを作成して

- ボディメカニクスの意識化した看護動作の習得への取り組み

その他

- 熊本県看護総合研究発表

- 日本医療マネジメント学会九州・山口連合大会発表

- 熊本県国保地域医療学会

看護感染委員会

看護株感染委員会は、病院感染対策委員会(ICC)の配下にあり感染対策マニュアルに基づく各部署における感染管理の充実に努めています。ウォッシャーデスインフェクターの活用による一次洗浄の中央化を行い、各部署での消毒業務の改善を強化し一定の消毒を行った機材の提供を行っています。

また、院内における日和見感染防止や安全な治療環境を整え、さらに維持継続できるよう病棟と外来のICTラウンドを実施しています。

院内感染対策の一環として「WHO手指衛生5つのタイミング」を取り入れ、基本的な感染対策として奨励し、適切な手指衛生の実施を勧めています。新型コロナウイルス感染症対策としても、ユニバーサルマスクの導入、体温測定、様々な感染対策を実施しています。

今後も全職員の感染への意識強化に向けて、標準予防策を基本にした感染対策に関する研修を実施するなど、外来および入院患者皆様が安心して治療に専念いただけるよう、感染対策の充実に取り組んで参ります。

看護接遇委員会

入院生活が安心で心地良いものになるように、病院職員全体の接遇に対し意識を高め、接遇マナーの向上を目指しています。

毎月各部署のラウンド(巡回)を実施し、挨拶や服装のチェックをしたり、院内に設置されたご意見箱への投書について改善策を話しあっております。

皆様のご意見を参考にし、よりよい病院づくりを常に考え行動していきたいと考えます。

臨床指導者委員会

臨床指導者委員会は、私たちの後輩である看護学生の病院での実習が安全に、そして、病院でしか体験できない患者さんのケアを通して学んだことで、“看護師になる”という目標に向かって進んでいけるようにサポートしたいという想いで活動を行っています。

指導者・学生双方にとって実習が充実したものとなり、皆が笑顔で実習を終えられるよう、先輩看護師として模範になれたらと思っています。そのためにも、実習内容の標準化が重要と考え、各学校の実習指導要綱に基づいた実習指導案の作成に取り組んでいます。指導者側も最後まで責任を持って学生の指導ができるように頑張っていきたいと思います。

安全対策委員会

新聞やテレビ等で医療事故が多く報道され、皆さんは「病院は安全な所ではないのか・・・」と不安に思われていらっしゃるのではないでしょうか。私たち安全対策委員会は、事故防止のために、仕事中にヒヤッとしたことや、ハッとしたことをみんなで話し合い、対策をフィードバックして、安全な看護を提供するための活動をしています。その取り組みの一つとして、注射の間違いをしないために、注射を実施する際、患者さんにバーコードのついたリストバンドを付けてもらい、バーコードリーダーで患者さん、注射伝票、看護師のバーコード情報を読み取り、誤認を未然に防止しております。そのほか、声出し確認や、患者さんご自身に名前を言っていただくなど確認作業の徹底、安全器具の採用、既存の医療器具等の見直し、他職種間との連携強化、安全対策委員会、研修会等を行い、事故防止に努めています。

端末を使用した注射3点チェックの流れ

1.実施者のバーコード読込

2.患者さんの確認

3.薬剤との照合

RST(呼吸ケアサポートチーム)委員会

当院では、医師、認定看護師、臨床工学技士、理学療法士で構成された呼吸ケアサポートチーム(RST)が活動しています。コアメンバーは呼吸療法認定士の資格を取得しています。目的は、呼吸療法管理を行う患者の安全管理や早期離脱への支援です。各病棟に入室される患者様を対象に、各病棟のリンクナースと連携しながら、呼吸器関連デバイス全般の安全管理や体位調整に対して相談を受けています。またコアメンバーが講師となって研修会を行い、ケアの質向上に努めています。

認知症・せん妄ケア委員会

入院中は慣れない環境や治療、身体の病気の影響で、認知症の症状が悪化したり、意識の混乱をきたすせん妄を引き起こすことがあります。私たちは、患者さんの尊厳と権利を尊重した医療及びケアを提供するため、認知症・せん妄ケアに強い病院作りに貢献することを目指しています。認知症、せん妄から生じるつらい症状を改善し、その人らしく穏やかに過ごせるように、最善のケアを検討していきます。

活動内容

-

認知症・せん妄ケアチームラウンド、カンファレンス

各病棟から認知症患者さんやせん妄患者さんに対する相談を受け、身体症状の治療やケアについて提案を行なっています。また病棟スタッフとケアカンファレンスを行い、患者さんが不安なく穏やかに入院生活を過ごせるような対策を考えていきます。

-

認知症・せん妄ケアに対する教育支援

医師、看護師、リハビリスタッフなど院内職員を対象とした「せん妄ケア研修会」を年に4回開催しています。

看護師を対象とした「認知症ケア研修会」を年に4回開催しています。ユマニチュード®オンライン研修会など外部講師を招いて研修会を行い、ケア技術の向上に努めています。

-

リンクナース会(月1回)

各部署からリンクナース1名を選出し、事例検討会や身体拘束体験など学習会を行っています。専門的な知識や技術を学び合い、各部署でロールモデルとして発信できるように活動しています。